par Alexandre-Reza Kokabi 24 novembre 2016

Taboue et souvent fantasmée, la question de la « transidentité » bouleverse la vision binaire et traditionnelle du genre et des identités sexuelles. En France, la vie des personnes trans se heurte à des difficultés au quotidien. Violences et humiliations dans l’espace public, discrimination à l’emploi et dans les entreprises, voyeurisme des médias, obstacles juridiques au changement d’état civil... Rencontre avec Jules, Laure et William, qui mesurent le chemin qui reste à parcourir pour qu’elles et ils puissent évoluer dans une société qui leur laisse une place à part entière.

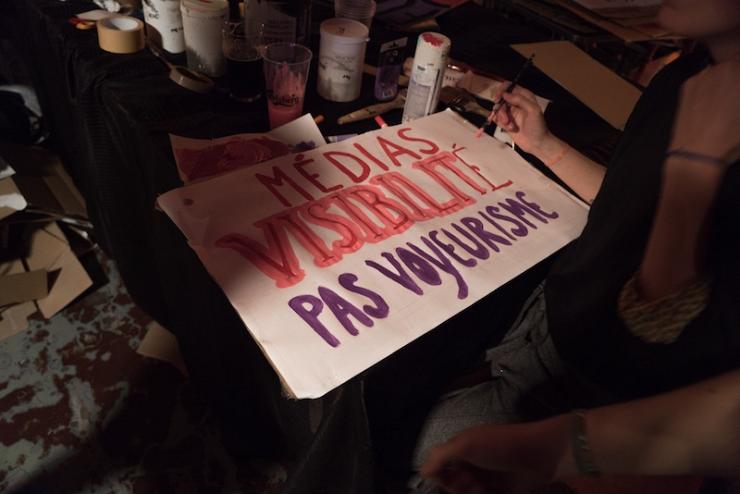

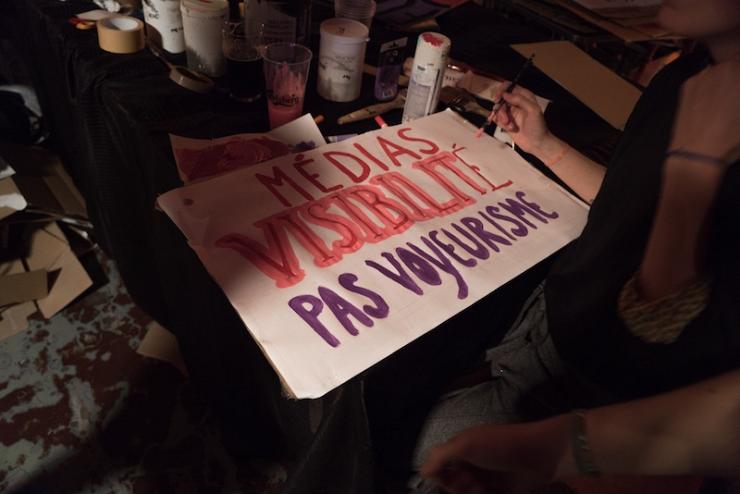

Mi-octobre, dans un bar parisien du 3ème arrondissement de Paris, à quelques encablures de Châtelet, une joyeuse troupe s’active à la préparation de banderoles. La 20ème édition d’Existrans, la marche pour la visibilité des personnes trans et de leurs droits, a lieu le lendemain. Derrière son comptoir, Jules [1], gérant du bistrot et très impliqué dans la conception des slogans, met la main à la peinture, à coup de « le genre ça se construit, le corps aussi », ou encore « mon sexe ne fait pas mon genre ». Il explique : « Le genre est une identité sociale, elle n’est pas liée aux organes génitaux. C’est le fait de se sentir homme, femme, les deux, ou aucun des deux. ».

Le problème, estime Jules, « c’est quand les gens sont forcés de se conformer à une identité attendue socialement en fonction de leur sexe, et qui ne leur convient pas ».

Il est très difficile d’évaluer le nombre de personnes concernées. Les estimations sont très imprécises et probablement sous-évaluées : quelques milliers en France selon la Haute autorité de santé, alors que l’Angleterre en compterait 300 000 pour une population similaire [2]. Peu de données existent. Notamment car il n’y a pas de « parcours type » de personnes trans : certaines prennent des hormones, d’autres non, certains se font opérer, d’autres pas. Le terme « transsexuel », très répandu, est d’ailleurs jugé obsolète par les personnes trans : il est question pour eux avant tout de genre et non de sexe. Le terme « transidentité » leur semble donc plus respectueux [3].

Ce vendredi soir, William a quitté le travail plus tôt qu’à l’accoutumée. Cravate nouée autour du cou, il s’est assis dos à la lumière tamisée qui baigne le lieu, et face à la baie vitrée, d’où l’on aperçoit des passants pressés par une pluie battante. Munie d’un feutre, sa main ondule pour révéler ces mots, sur son bout de carton : « J’ai fini par accepter que le genre soit plus complexe que ce qu’en disait mon éducation ». « En écrivant cela, je pense surtout à l’école, à mes parents, aux médias, précise le trentenaire. On nous rabâche qu’un garçon c’est ci, qu’une fille c’est ça. Que les jouets sont roses pour les unes, et devraient être bleus pour les autres. Un peu comme pour les orientations sexuelles. » Il marque un temps de pause. Reprend. « Le cheminement peut être long avant d’accepter qu’on ne corresponde pas aux "codes" qu’on nous a enseignés. Les normes nous aident à construire le monde, à poser des mots sur les choses. Mais on ne devrait pas se sentir prisonniers à cause d’elles. »

« Une volonté de discriminer et d’humilier publiquement »

Croisée au bar et retrouvée le lendemain à Belleville, à quelques minutes du départ d’Existrans en direction de Châtelet, Laure a entamé sa transition il y a deux ans. Elle déplore, dans la rue ou dans les transports, les insultes « transphobes » qu’elle subit « quasi-quotidiennement », les « mecs » mal inspirés qui se plaisent à l’appeler « bâtard », « pédé » ou « travelo ». « Je n’ai jamais vécu d’agression physique mais elles sont fréquentes, que ce soit pour les femmes ou les hommes trans. Et, même verbalement, ce sont des choses qui blessent profondément », glisse-t-elle.

Karine Espineira, sociologue spécialisée dans le champ des études du genre, a relevé dans une enquête co-rédigée sur la transphobie, le caractère fréquemment public de ces actes. « Il y a une volonté de la part des gens de discriminer et d’humilier publiquement la personne, expose la chercheuse. Les transports en commun, pour ces personnes, c’est du pain béni. Dans le métro, elles y prennent un malin plaisir, et l’effet de foule fait que la personne qui discrimine se sent en sécurité. C’est terrible. »

Il existe aussi une forme de « curiosité », plus pernicieuse, « moins directe mais pas moins fatigante à la longue », relève Laure. Elle se remémore les soirées, nombreuses, passées « à faire de la pédagogie, à expliquer ce qu’est une personne trans. J’ai l’impression d’avoir continuellement à me justifier d’être une femme trans, voire de devoir m’en excuser ». Idem devant les praticiens : « Ils ne sont pas formés aux questions trans, estime Jules. Souvent, je suis mon propre expert : aucun, par exemple, n’a d’information sur les effets des hormones sur le corps ! » Autre souci pour lui, les visites gynécologiques : « j’ai besoin d’aller chez le gynéco, et c’est super compliqué d’en trouver un qui m’accepte. Ce genre de choses fait que beaucoup de trans ne se font pas soigner correctement. Ça pose problème, notamment face au VIH : étant précarisées, les femmes trans n’ont pas accès à suffisamment de prévention, de matériel pour se protéger. »

Une discrimination difficile à combattre

Quid de l’emploi ? Laure peine à en décrocher un. « Je pense qu’il y a un climat général... et que moi aussi, sans que les gens soient toujours ouvertement transphobes devant moi, dans une certaine mesure j’en pâtis un peu. Il peut y avoir de la nervosité, de la crainte vis-à-vis de moi », estime-t-elle. William, lui, a été limogé après avoir fait son coming-out au travail. Il venait d’obtenir une prime et une augmentation, après une mission d’un an. « J’étais super content, se souvient-il. Quelques semaines plus tard, j’ai annoncé aux collègues que j’allais entamer ma transition. J’ai pensé que le moment était favorable. Presque tous mes collègues m’ont lancé des sourires bienveillants. J’ai même créé une adresse mail spécifique pour répondre aux questions qu’ils pouvaient se poser. »

Mais William déchante rapidement. « Je n’ai pas reçu un seul mail. Le même mois, on m’a annoncé qu’on me limogeait. Je demandais juste à être jugé sur mes compétences, comme tout le monde. » Pour la chercheuse Karine Espineira, pour lutter contre ces abus, il faudrait inscrire la transphobie dans une loi ou un décret précis. « Il est difficile pour les victimes d’injustices, d’agressions, de les dénoncer si elles n’ont rien sur quoi s’appuyer. On peut mettre quelqu’un dehors pour tout un tas de raisons, si la transphobie n’existe pas de manière distincte et précise dans la loi, elle devient compliquée à combattre et cette situation rend les gens vulnérables. »

« Médias : visibilité, pas voyeurisme »

Autour des quelque 1 500 participants d’Existrans, des photographes et journalistes shootent, filment, et interviewent les protagonistes de la manifestation. Au cœur du cortège, Jules, le gérant de bar, porte un message qui leur est destiné : « Médias : visibilité, pas voyeurisme ». « Nos corps, nos parcours de vie, fascinent, explique-t-il. Et c’est souvent accompagné d’un fort voyeurisme. Ce qui intéresse, ce sont les choses croustillantes : les transformations physiques ou la réaction de nos parents face à nos coming-out, ou encore notre prénom d’avant ». Il a lui-même été contacté pour participer à une émission de télévision. « Ma vision de la transidentité, du féminisme, n’intéressait pas la journaliste. Je ne voulais pas qu’on verse dans le misérabilisme, je voulais parler politique. Du coup, elle n’a pas retenu mon témoignage. »

« Une construction hégémonique s’est imposée dans les médias, appuie Karine Espineira. En schématisant, une personne trans, en télévision, c’est avant tout une femme trans, c’est-à-dire un homme qui devient femme. Ça introduit, dans l’idée du public, que les femmes trans sont très majoritaires, alors que ce n’est pas le cas », estime-t-elle, se basant sur les observations qu’elle a menées, notamment au sein des associations concernées. « Mais c’est plus spectaculaire, surtout dans une société patriarcale, de montrer un homme qui devient femme. » Pour la sociologue, les journalistes ne font pas assez confiance à leur lectorat. « Ils pensent montrer au public ce qu’il est apte à comprendre, ce qu’on lui expose depuis trente ans. Il y a chez certains médias une flemme au niveau du vocabulaire utilisé, de la représentation. Ils doivent faire l’effort d’interroger leurs pratiques et leur vision des personnes transgenre. » De même, pour Laure, le monde du cinéma participe à la construction d’une vision fantasmée des personnes trans. « Pour jouer un trans, on déguise toujours un homme en femme. Ce n’est pourtant pas sorcier de trouver des acteurs trans ! »

Modification d’état civil : une démarche toujours compliquée

Dans la lutte pour l’égalité des droits et en matière de représentation, la situation des trans en France est encore loin d’être satisfaisante. En 1992, déjà, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). En cause : les critères restrictifs imposés pour une modification d’état civil. Le projet de loi « Justice du XXIe siècle », adopté début octobre 2016 par l’Assemblée nationale, devait faciliter ce changement de sexe à l’état civil pour les personnes trans. Karine Espineira, Jules, Laure et William sont toutefois unanimes sur ce point : « déçus », « frustrés » et « dubitatifs » quant au réel intérêt de cette loi pour simplifier cette démarche et la vie des trans en France.

« Je suis très critique sur ce projet de loi, souligne Karine Espineira. Cette proposition s’est dite « démédicalisée » mais ne l’est pas tant que cela. Elle reste aussi très judiciarisée : on voit qu’ici un juge a beaucoup de pouvoir d’appréciation sur une demande de changement d’état civil. Le législateur a peur de ces demandes. » Dans d’autres pays, comme en Irlande, en Colombie, en Argentine, à Malte ou encore au Canada, cette démarche est juste déclarative, relativement simple. « En France, c’est juste impensable, la société est tout le temps régie par le principe de précaution. On voit toujours de potentiels tricheurs. » La route est encore longue sur le chemin de l’acceptation de la non-binarité.

Alexandre-Reza Kokabi (texte et photos)

source:

Basta !

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique